2020年5月20日,麻省理工大学翁经科教授在Molecular Plant在线发表了题为“Plant Solutions for the COVID-19 Pandemic and Beyond: Historical Reflections and Future Perspectives”的文章。

新冠肺炎,是2019冠状病毒肺炎的简称,由感染2型严重急性呼吸综合症冠状病毒(SARS-CoV-2)引起。病毒至今已传播了全球的大部分国家和地区,感染了上百万人,全球数十亿人民的正常生活被打乱,经济亦遭受重创。新冠肺炎无情肆虐剥夺了人类在现代社会中的正常活动,我们必须学会如何有效对抗这些暂时无法根除的感染病。

在此,从植物科学方面对新冠病毒的肆虐作出了反思。首先,植物从人类出现伊始就是主要的药物来源,许多早期的现代药物就是植物的天然代谢产物。可以肯定,植物体内有许多能对抗新冠肺炎和其他感染病的潜在物质,但尚需多学科的协作来发掘。其次,人类现在能如此迅速地对抗病毒,不论是病原体的检测还是有效治疗方案的提出,都是长久以来科技发展的结果。因此对包括植物科学的基础科学研究给予持久且增加的基金投入很有必要,未来可能因此获得更多对疾病甚至其他相似挑战的有效解决方案。最后,全球的新冠危机也暴露了人类的数个弱点,暗示着我们可能遭遇的其他危机,例如气候变化和食物短缺。针对这些问题,植物科学能提供许多解决方案,但尚需全世界的紧密联合、齐心协力。

植物作为感染病药物的历史沿革

从狩猎采集时代开始,人类就深受感染病的困扰。一万年前的农业变革更使得人们聚居生活,大大增加了疾病流行的概率,疟疾、结核、麻风、流感、天花这些极具传染性的疾病都开始流行了起来。幸运的是,通过不断的试错与总结,世界各地的人们都发现了能够对症治疗的植物,姑且称之为草药。例如中非地区的人们发现藿香蓟可以治疗蠕虫感染;中国古人发现青蒿对疟疾有特殊的疗效,而地球另一端的南美地区则因地制宜选择了金鸡纳树。在传统中药(TCM)中,混合多种草药的验方也大行其道,大多数确实有一定的疗效。有一个著名的例子就是被誉为古代中医药学瑰宝的巨著——《伤寒杂病论》,这本书在兵荒马乱、人民饱受摧残的东汉末年由张仲景(公元150-219)编写完成。根据每一个病症的特点以及病人的表现,经过严密的逻辑论证,张仲景在书中系统整理了113个草药处方和397个治疗方案,以致之后的2000多年里,中医都以此书作为发展的基石。

到15世纪的大航海时代,欧洲人的殖民活动也加速了病原的全球性传播。由于从未接触过病原体,超90%丝毫不具免疫力的美洲土著们被欧洲人带来的天花、麻疹和鼠疫等烈性感染病杀死。值得一提的是,每占领一片新大陆,殖民者们总能在当地发掘许多药用植物,或引种回国,或远销海外。例如,17世纪中叶,西班牙殖民者在秘鲁发现了金鸡纳树皮的神奇抗疟疗效。在接下来的几年里,金鸡纳树皮迅速成为一种备受推崇的药在全球交易。在好奇心的驱使以及阻止药用植物贸易以假乱真的需要下,植物分类学蓬勃发展。最终,卡尔·林奈于 1753 年出版了《植物种志》(Species Plantarum),奠定了现代植物分类学的基础。此外,对药用植物学日益浓厚的兴趣促使几个欧洲国家开始兴建植物园,以便种植和研究殖民者们从世界各地带回的植物。

长途海上航行也同样带来了健康问题,比如在18世纪英国海军、水手们种广为流行的坏血病,其表现是结缔组织恶化(皮粘膜出血)。为了找到治疗方法,军医詹姆斯·林德于1747年在英国皇家海军战舰索尔兹伯里号上进行了医学史上第一次报道且受控的临床试验,发现食用柑橘类水果可以有效治疗坏血病。在这段艰难的日子里,药用植物学和医学的迅速发展保护了殖民者的健康,以便他们继续征服遥远的领土,为19世纪殖民帝国的兴盛作出了难以磨灭的贡献。

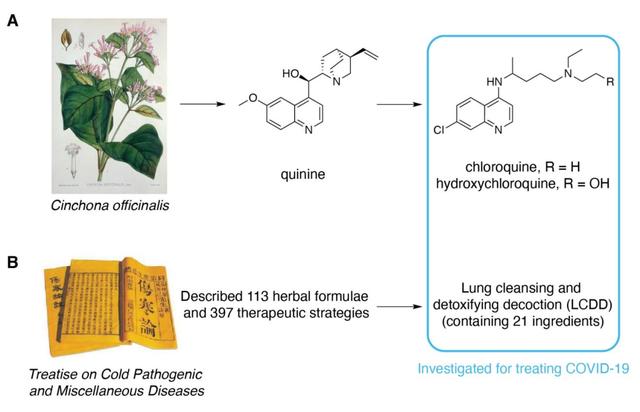

图1.目前正在研究的用于治疗新冠肺炎的两种植物源药物。(A)从南美抗疟药用植物金鸡纳树发现奎宁是主要活性成分。氯喹和羟基氯喹是奎宁的衍生物,经批准用于治疗疟疾、艾滋病、系统性红斑狼疮和类风湿性关节炎。(B)中国广泛用于治疗新冠肺炎患者的清肺排毒汤(LCDD)是根据张仲景(公元150–219年)所著的中医古籍《伤寒杂病论》中所记载的四种经典药方开发的。

过去两个世纪,现代科学的发展揭开了药用植物的神秘面纱。1820年,法国化学家皮埃尔·约瑟夫·佩莱蒂埃和约瑟夫·比奈梅·卡文图从金鸡纳树皮中分离出了奎宁。2018年,霍夫曼解析了它的化学结构(图1A)。奎宁及其类似物是最早用来治疗各种疾病的现代药物之一。20世纪20-30年代,匈牙利生物化学家阿尔伯特·森特·约尔吉和英国化学家诺曼·哈沃斯共同发现了维生素C,并将它命名为L-抗坏血酸以纪念其对坏血病的特殊疗效。20世纪70年代,在记载于中医古籍《肘后备急方》中的抗疟药方启发下,中国植物化学家屠呦呦从青蒿中分离出了青蒿素,从而研发出一种新型抗疟药物,挽救了数百万人的生命。最近,采用化学生物学的方法,青蒿素的作用机制也得以阐明。几千年来,药用植物不仅在感染病的魔掌中守护了人类的健康,而且在人类社会的现代化和全球化中发挥了重要作用。毫无疑问,随着植物科学的持续发展,将不断有各种各样的植物源药物涌现出来。

当前用于治疗新冠肺炎的植物源药物

与近几十年来发生的几种疾病大流行类似,新冠肺炎的肆虐是因为目前尚无特效药来对抗SARS-CoV-2。由于研发一个新药可能需要十年甚至更久,迅速找到新冠肺炎的特效药似乎并不现实,所以科学家们将目光放在了已经批准或正在进行试验的药物中。法国最近进行的一项临床研究显示,氯喹和羟氯喹在降低新冠肺炎患者的SARS-CoV-2病毒载量方面取得了可喜的结果。有趣的是,氯喹和羟氯喹都是奎宁的类似物(图1A),并曾用于疟疾、艾滋病、系统性红斑狼疮和类风湿性关节炎的治疗。对奎宁的研究表明,这类分子富集在溶酶体的特性是其具有抗疟和抗病毒活性的生物学基础。目前,临床使用氯喹和羟氯喹治疗新冠肺炎患者的试验也正在进行中。

在中国,中医在与新冠肺炎的斗争中也发挥了重要作用。今年1月下旬,国家中医药管理局(NATCM)就已紧急组织了一个研发预防和治疗新冠肺炎处方的项目组。根据患者的早期症状及表现,研发的几种中药处方中清肺排毒汤效果最好,并当即进行了临床试验。清肺排毒汤是根据《伤寒杂病论》中记载的四种经典药方组合而成,包含麻黄、炙甘草、杏仁、生石膏、桂枝、泽泻、猪苓、白术、茯苓、柴胡、黄芩、姜半夏、生姜、紫菀、冬花、射干、细辛、山药、枳实、陈皮、藿香等21 味中草药(图1B)。在4月17日的国务院联合防控机制新闻发布会上,清肺排毒汤被证实在214名收治的新冠肺炎患者中,对90%的患者表现出了疗效。在对包含57名重症患者的1262名患者进行的进一步试验中,99.28%的患者已经康复,并且无一例轻症患者病情加重。其实早在2月5日,国家中医药管理局就已正式推荐清肺排毒汤作为新冠肺炎的特效药并广泛应用于28个省市患者的治疗,大大降低了患者的死亡率。几种传统中成药(如连花清瘟胶囊)也被用于患者的治疗,目前正在临床观察中。这些成果已有研究者发表,在此不作赘述。

如何充分利用植物的药用特性?

从前文的描述中可以知道清肺排毒汤的化学成分非常复杂,控制疗效的一致性也很具挑战,其对新冠肺炎的作用机制亦尚不明确。但先前对单个成分和作用原理的研究或许能给予我们一些提示。例如,在细胞水平上,从白术中分离的倍半萜及其类似物对H1N1和H3N2流感病毒表现出一定的抗病毒活性,白术根提取物也可有效减轻感染甲型流感病毒(IAV)小鼠的肺部损伤。麻黄碱和伪麻黄碱是中药麻黄的主要活性成分,是已通过临床验证的镇痛剂和支气管扩张剂。黄芩中的黄芩素和几种相关的类黄酮是对NF-κB通路起作用的抗炎剂。最近发表的一篇预印本也提到,黄芩素是SARS-CoV-2主要蛋白酶(3C-like蛋白酶)的抑制剂,在vero细胞中可以有效抑制病毒的增殖。发现于紫菀的环肽Austin C也被报道可以特异性抑制免疫相关衔接蛋白STING,从而调节其介导的免疫反应。甘草、山药、茯苓和猪苓中丰富的三萜化合物亦具有抗病毒活性和/或作为类固醇激素来调节哺乳动物免疫系统的活性,。

这些化合物的组合或许可以通过阻碍病毒繁殖、缓解肺炎症状,并抑制病毒感染引起的炎症风暴来对抗新冠肺炎,但是清肺排毒汤在中国的成功难以移植到其他国家。首先,整个中医体系和中医文化的接受度在其他国家远不如中国。因此,在美国,像清肺排毒汤这样的中药疗法并不能快速进入诊所用于治疗新冠肺炎。其次,尽管美国食品和药物管理局(FDA)能够批准通过临床试验的草药上市,但由于专利保护、药品采购和市场接受度的限制,很少有药物公司愿意投资草药。第三,目前很多草药的化学成分和作用机制尚不清楚,远达不够现代药物的标准。这些原因导致即使有些草药的安全性和有效性已经通过了临床检验,但患者和医生依旧不愿意使用。

为了在短期内解决这一困境,有意将中草药作为新冠肺炎潜在疗法的国家需要改革现有的监管政策,以促进和激励药商们进行自己的临床试验。然而,为了充分发挥植物在全球治疗人类疾病的药用价值,尚需大量的多学科协作来明确不同药用植物有效成分的遗传基础和生化原理,通过代谢工程来直接提升有效成分及衍生物的产能,并阐明其作用机制和潜在的协同效应。未来的中成药应含有单一或复合的植物天然产物,并有明确的成分和作用机制,与传统草药相比具有同等或更高的安全性和有效性。此外,为了保护和研究世界药用植物的生物多样性,各国与世界卫生组织应当建立一个机构,以便科学家从此获得资金和技术研究本地的药用植物并相互交流。

新冠肺炎的大流行要求社会增加对科研的投入

当科学式微之时,人们由于几乎不知道为什么会出现流行病以及如何应对它们而盲目诉诸宗教的后果可能是致命的。在疾病流行期间,人们聚集在教堂和寺庙里祈祷加剧了病毒的传播,而这类愚痴的行为至今仍在发生。现代科学的进步使人类首次真正认知了感染病,拯救病人于水火。

从科学上讲,当新冠肺炎来临时,现在的我们比以往任何时候更能迎接挑战。科学家们能够快速识别病原、对其基因组进行测序并开发各种诊疗方法。几个月内,我们就已制定了多种预防和治疗措施,并且许多已付诸实践。这有力地证明了科学对人类未来的福祉至关重要。如果没有在病毒学、基因组学、免疫学、化学和基因编辑技术等领域的事先投资,我们将没有能与新冠肺炎抗争的工具和科学家队伍;如果没有制药业之前的付出,我们将没有可供筛选的药物和疫苗,也无法快速开启针对新冠肺炎的临床试验。但是,疫情来临之前的世界尽管口口声声强调科学的重要性,但似乎对其并不感冒。例如,在美国,所有对科研机构(包括国家卫生研究院(NIH)、国家科学基金会(NSF)和能源部(DOE))的投入与军费相比本就微不足道,特朗普政府甚至还连续四年提议大幅削减研究经费。如果我们在科研(尤其是本就资金不足的感染病研究方面)投入更多资金,我们现在可能还会有更多武器来对抗新冠肺炎,从而进一步削减它对社会的影响。先前难以获得资金的抗病毒药用植物的研究亦可能为新冠肺炎提供潜在的治疗方案。即使在看似遥远的植物工程领域,异源表达系统或许也可用于疫苗和抗体的大规模生产。

我们现在痛苦地了解到,像新冠肺炎这样的全球公共卫生危机对社会带来的损失甚至比战争还要大。我们无法根除新冠肺炎的原因在于我们对这种疾病的无知和治疗技术的缺乏,但这都可以由科学来解决。新冠肺炎过去后,社会对科学的投入应该大幅增加,以使我们为未来相似的挑战做好准备。这些资助也不应有学科之分,因为我们不可能预测下一个挑战来自哪里、需要什么样的科学手段来加以解决。鉴于植物科学在人类历史上对社会进步做出的重大贡献,增加对植物科学的资助将至关重要,而且完全值得。

新冠肺炎教会我们如何应对其他的全球性问题

先前已经提到,新冠肺炎的流行暴露了人类的几个弱点。在这次大流行期间,不愿牺牲短期的不便换取社会的长治久安也使得一些国家蒙受了更大的损失。此外,当灾难来袭时,人类被放大的种族观也阻碍了我们的相互协作,这与我们战胜疫情的需求背道而驰。虽然疫情已经够糟了,但我不禁要思考更多迫在眉睫的类似危机。例如大气二氧化碳浓度持续增加、全球气候变暖、海平面上升……我们的社会正朝着一个环境和经济更加艰难的方向发展。与在未来几个月内终将消失的新冠肺炎不同,大气中CO2浓度上升的趋势无法轻易逆转,其后果将长期影响我们的生活。新冠肺炎的大流行也敲响了粮食安全的警钟。由于政治的原因和疾病的流行,全球粮食供应链也发生了“熔断”,使粮食安全面临巨大风险。从长期来看,人口过剩、耕地减少和气候变化造成的作物产量下降都预示着我们会进入一个粮食供应不足的社会。

我们必须从处理新冠肺炎疫情的成败之处学习,带着这些教训面对未来其他的全球性挑战。同样,植物科学也已做好了应对这些挑战的准备。植物将光能转化为生物质能,以惰性高聚物的形式固定了地球上大量的二氧化碳,优化了碳循环。开发具有更高产量、抗病性和环境适应性的作物,对人类未来的可持续发展至关重要。不过,这些尚需在全球达成共识,将植物生物技术与其他技术和政策相结合,通力协作,制定可行的可持续发展战略。当各国科学家共同努力击败新冠肺炎,并以前所未有的透明度和速度共享成果之时,我确看到了全人类众志成城,克服未来挑战的希望。

文章转发自:中国生物技术网 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1667801127548112635&wfr=spider&for=pc